Lidia Sofía, la Luna Llena y los Agujeros Negros

Este verano de 2025, entre las propuestas más destacadas del programa Rutas y Andares para Descubrir en Familia, estuvo el Taller Astronomía de la Ciudad, que fue impartido en el Planetario del Centro Histórico de La Habana.

Cree mi pequeña hija Lidia Sofía que su padre es astrónomo de profesión. Y aunque no lo soy, cierto es que me esmero en explicarle las fases de la Luna, los planetas del sistema solar y hasta el hipotético origen del Universo, incluido el enigma de los «agujeros negros».

Tratar de enseñarle me obliga a redescubrir cosas que, aparentemente sabidas, ahora se me antojan olvidadas y hasta desconocidas. Ella me escucha y, como apenas tiene cinco años de edad, puede cansarse si no logro atrapar su atención con algún recurso lúdico. ¡Ese es el gran desafío pedagógico!

Un síntoma peculiar de su aburrimiento es volverme a preguntar por enésima vez: «Papá, ¿por qué los lobos aúllan a la Luna Llena?» Lidia Sofía quiere confirmar si es cierta la leyenda que explica ese vínculo poético y hasta místico. La Luna habría robado la sombra del canino, aprovechando que era su amiga, y este pide que se la devuelva.

La belleza del mito se revela contra cualquier tentativa de negarlo científicamente. Termino respondiendo que todavía no se sabe bien si aúllan porque quieren su sombra de vuelta, o porque llaman a los demás lobos de la manada. «Es un misterio perdido en la noche de los tiempos», digo a mi hija para sumergirla en la inquietud de la duda.

Agujeros Negros

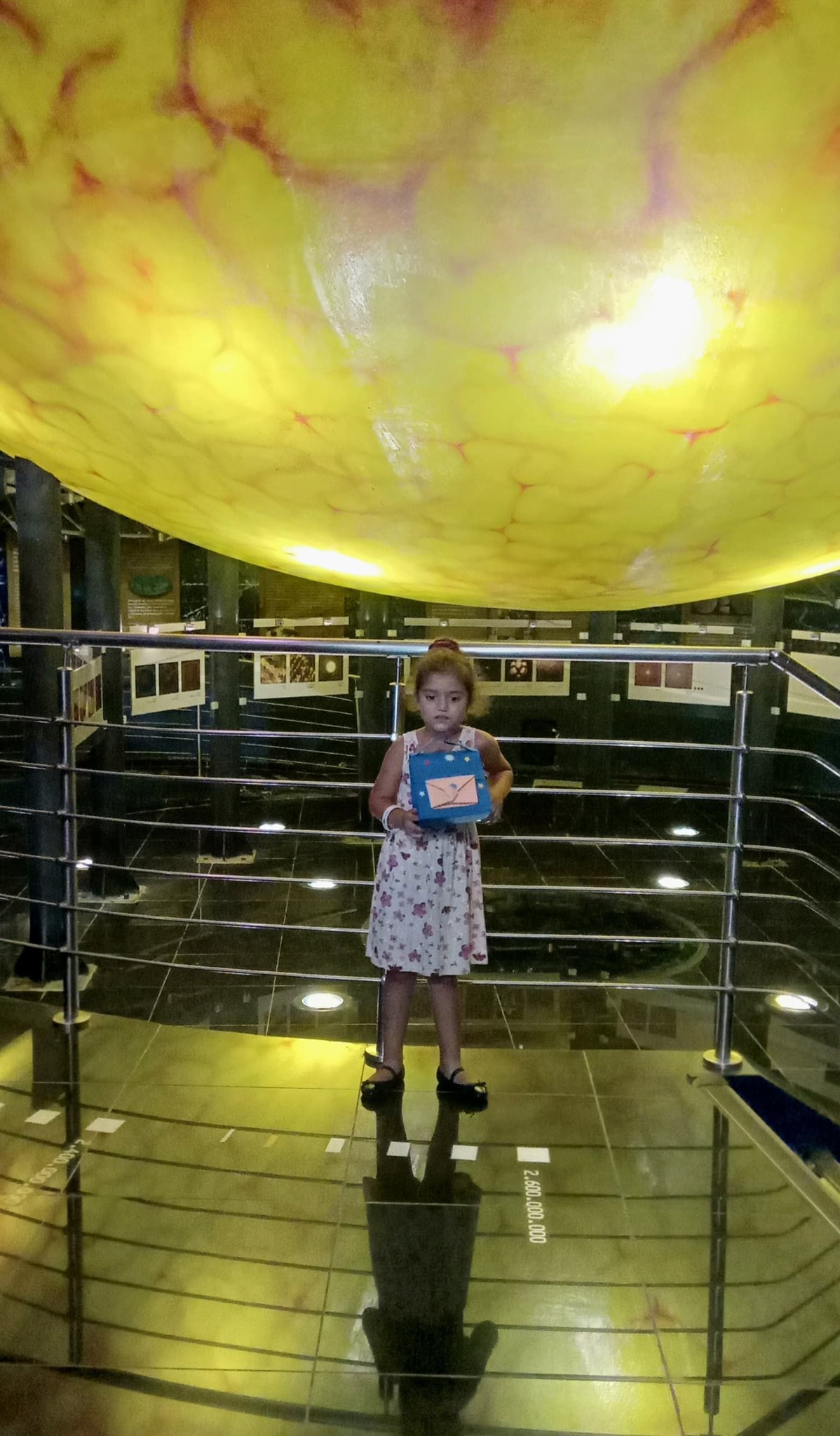

Este verano de 2025, Lidia Sofía acaba de recibir un diploma que la acredita como Niña Guía del Patrimonio, después de participar en el Taller Astronomía de la Ciudad. Fue impartido por los excelentes profesionales del Planetario del Centro Histórico de La Habana.*

Al disponer de una cúpula como pantalla para simular la porción visible del cielo nocturno, el Planetario produce un efecto de tres dimensiones como si realmente estuviéramos en el espacio exterior. El zénit se encuentra en lo alto de la cúpula, delimitada por el horizonte en su base, mientras que el proyector ocupa la posición del observador.

Pocas cosas resultan tan educativas como la experiencia inmersiva en el Planetario. Si algo me gustaría hoy día -siendo ingeniero termofísico de formación- sería participar en un programa concebido para despertar el interés científico en edades tempranas, utilizando los recursos pedagógicos de la enseñanza artística.

Comenzaría con talleres para estimular la curiosidad de los infantes por los fenómenos naturales, de modo que ellos mismos traten de buscarles una explicación. Al responder a sus inquietudes, se aprovecharía el valor cognitivo de las metáforas para fomentar la creatividad e imaginación.

Por ejemplo: mi hija se interesa por los «agujeros negros». ¡No faltaba más! Su maqueta didáctica en el Planetario es muy divertida, porque simula la perturbación del campo gravitatorio con ayuda de un embudo vertical y laberíntico. Por este se dejan caer pequeñas bolas de goma que se pierden y, pasado un momento, pueden recogerse en el fondo para repetir -una y otra vez- este sencillo experimento. Hay cierto divertimento infantil en lograrlo, parecido a deslizarse por una canal en el parque de atracciones.

A la par del disfrute lúdico, Lidia Sofía adquiere conocimientos que revelan su capacidad de comprensión. Ella tiene claro que los agujeros negros están en el «espacio exterior». A partir del juego con las bolas de goma en la maqueta didáctica, ya conoce que los astros sucumben a la inmensa fuerza gravitatoria de esos objetos cósmicos, de los que ni siquiera la luz puede escapar.

«Los agujeros negros son unos monstruos que se comen a los planetas y las estrellas», me explica mi hija con ayuda de varios dibujos suyos muy expresivos. Estos corroboran la riqueza metafórica de la representación visual en edades tempranas. Así yo también voy aprendiendo de Lidia Sofía, al recoger el fruto de su fértil imaginación pictórica.

Fases de la Luna

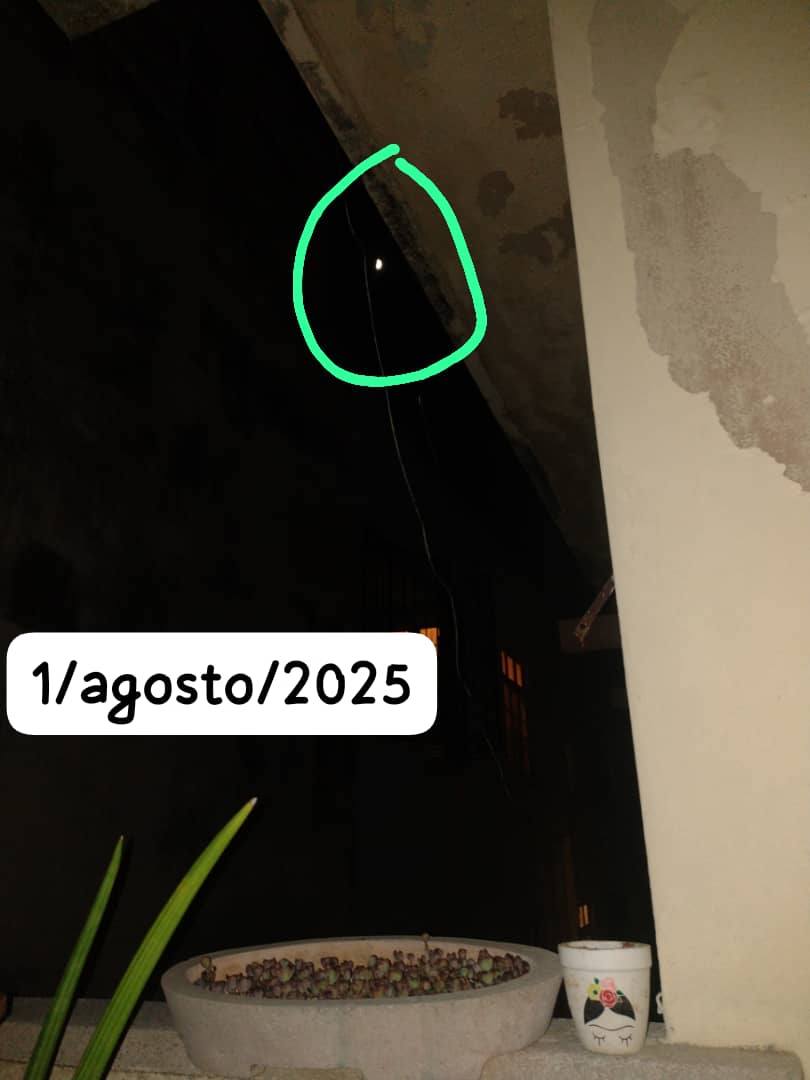

Aprovecho su temprana vocación de «niña astrónoma» para observar juntos el ciclo lunar desde el balcón de nuestro apartamento. Este visionado real acentúa su noción adquirida de la bóveda celeste durante el taller en el Planetario. Me permite hablarle sobre el Universo, tratando de relacionar las categorías de tiempo y espacio.

Antes debí comprobar la idoneidad de nuestro observatorio astronómico. Tuve, además, que renovar mis conocimientos sobre el calendario lunar y mantenerme actualizado. https://www.timeanddate.com/moon/phases/cuba/havana. Aunque parezca algo sabido, no lo es tanto cuando tratas de explicarlo como pedagogo. Hay que efectuar una «transposición didáctica» para convertir el saber erudito en conocimiento enseñable.

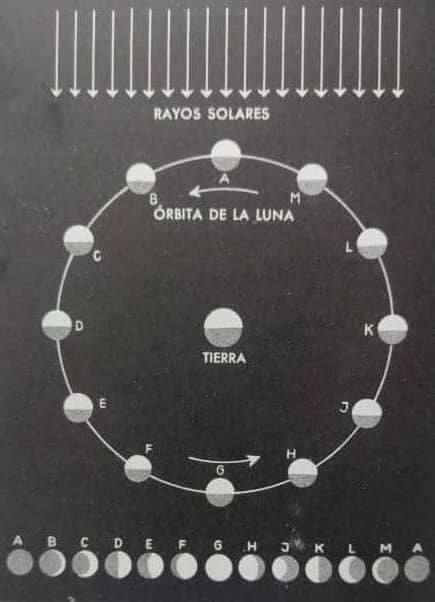

Para ello me valí de una infografía animada que ilustra la rotación de la Luna con respecto a su propio eje, a la par de su movimiento orbital alrededor de la Tierra. https://share.google/j9Pqt83xVoeF53twM

A partir de esa representación visual pudimos crear -Lidia Sofía y yo- nuestro propio modelo didáctico. Este debía incluir, por supuesto, el misterio de por qué los lobos aúllan a la Luna Llena.

Durante el más reciente VI Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón feliz, participamos como familia invitada en un taller creativo con Pim Pau, el innovador proyecto argentino/brasilero de arte, música y educación. Allí entendí mucho mejor la importancia de aprovechar el juego para la generación de vínculos que estimulen la enseñanza-aprendizaje. Su metodología lúdica responde al concepto de «enseñaje», según lo definiera el psicólogo Henri Pichon-Rivière en su teoría de los grupos operativos.

Papá es el Sol. Ta-ta-ta… Mamá es la Tierra. Ta-ta-ta… Lidia Sofía es la Luna. Ta-ta-ta… Los tres danzamos al estilo de Pim-Pau, dándonos palmadas en el pecho. De este modo, la infografía astronómica fue llevada a representación teatral con su propia música de percusión corpórea.

Ese baile cósmico tiene un ritmo particular: mientras la rotación de nuestro planeta sobre su eje ocurre cada 24 horas, alternando día y noche, su satélite natural tarda mucho más en rotar sobre sí mismo: 27, 3 días. Es el mismo tiempo que demora en hacer su traslación orbital alrededor del globo terráqueo.

A esa peculiaridad astronómica -conocida como «rotación sincrónica» o «acoplamiento de marea»- se debe que siempre veamos la misma cara de la Luna. Por eso Madre e Hija deben tratar de mirarse mientras danzan en la oscuridad, aunque la primera gire mucho más rápido que la segunda. Cuando sus miradas se cruzan, Papá puede mandarlas a detenerse para explicar de cuál fase lunar se trata. Alumbro con la linterna del móvil, recordando que el Sol es la única fuente de luz y de esta depende todo.

El ciclo lunar o lunación se repite cada 29, 5 días; o sea, unos dos días más que la rotación sincrónica. Comienza cuando los tres astros se encuentran en línea recta, estando el satélite natural entre el Sol y la Tierra. Entonces hay Luna Nueva (novilunio), porque su única cara visible apenas recibe luz solar, de ahí que permanezca oculta y no podamos verla.

¿Luna creciente o Luna menguante? Después de varias sesiones de trabajo con ayuda de sus dibujos, la niña astrónoma ya reconoce de cuál fase se trata en dependencia del lado convexo que se vea «como un platanito». Si está a la derecha es Luna creciente; si a la izquierda, Luna menguante. Esto porque vivimos en el hemisferio norte, por encima de la línea del Ecuador. Vale aclararlo, porque en el hemisferio sur se invierte la visualidad del lado convexo iluminado.

Este verano hemos estado muy atentos a la lunación, oteando todas las fases, incluso los días lluviosos cuando el cielo ha estado nublado. A cada foto que toma con el móvil, Lidia Sofía le agrega un dibujo digital y la imagen resultante se guarda como testimonio en la galería de la cámara. Así, el 2 de agosto, cuando era Cuarto Creciente, ella dibujó a un «Conejo astrónomo» junto a un corazón que representa su amor por la Ciencia del Cielo.

Plenilunio

Es la noche del 9 de agosto, hay apagón y bailamos el acoplamiento de marea, cada uno en su respectivo papel. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta… Hay algo ancestral en este juego que remite a los orígenes de la cultura humana. La niña ya percibe que el ciclo lunar depende de esa relación danzante entre los astros.

Paramos de bailar cuando la Tierra (Mamá) está en línea recta entre el Sol (Papá) y la Luna (Hija). La luz de mi móvil ilumina plenamente la cara de Lidia Sofía, porque es plenilunio. Tarareamos a coro, recordando a Cassio, Eva y Lucho, los tres grandes pedagogos artistas que conforman a Pim Pau:

La señora doña luna

Se encontró con un señor

Le dijo: «Andate viejito, porque ya es tarde para vos»

Don sol, muy avergonzado.

¿Saben que le contestó?

Adivinador Adivina

Adivina Adivinador

Adivinador Adivina

Adivina Adivinador.

Ha llegado la hora de asomarnos a nuestro balcón astronómico para recibir la sorpresa. Hemos esperado este momento para hacerle el regalo prometido a Lidia Sofía por comenzar en septiembre la Escuela Primaria Simón Rodríguez: unos prismáticos que eran de mi madre. Se llamaba Lidia y, por eso, el nombre de nuestra hija, seguido de Sofía por aquello de que su abuelita paterna era sabia.

La Luna Llena resplandece a duras penas, tapada por grises nubarrones. Ha llovido intensamente todo el día. Lidia Sofía observa con los prismáticos y, de pronto, comienza a aullar. Lo hace tan expresivamente que la madre comienza a preocuparse. Entonces soy yo el que pregunta: «¿Por qué los lobos aúllan a la Luna Llena»?

Nuestra hija responde, bajando los anteojos: «Porque la Luna es amiga de los lobos y ellos la extrañan». Al evocar la leyenda ancestral, ofreciendo su propia versión, yo insisto entonces: «¿Y qué le dicen los lobos a la Luna?».

Lidia Sofía hace un mohín reflexivo, piensa un ratico y, ya sin los prismáticos, mira de nuevo hacia la esfera iluminada. De pronto exclama a viva voz, mezclando aullidos y palabras: «¡Luna, amiga mía, ten cuidado no te trague un agujero negro!»

Escrito por Argel Calcines Pedreira; fotos y dibujos: Lizzett Talavera Calvo y Lidia Sofía Calcines Talavera

*El autor aprovecha para agradecer a Taymí García Marichal, directora del Planetario, así como al astrónomo MsC. Francisco González Veitía, ambos fundadores de esa institución perteneciente a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.