Fernando Ortiz y la antesala de la cubanidad

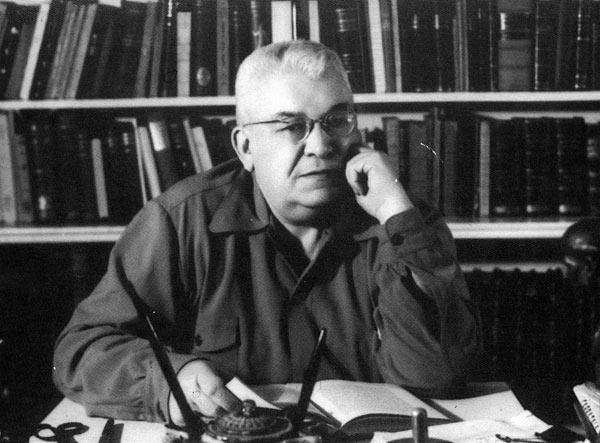

“Sería demasiado arduo intentar citar los libros, folletos y artículos que escribió don Fernando, durante sus setenta años de fecunda labor, sobre la historia y la etnografía cubanas. Es de todos conocida su obra en estos campos. Nadie como él estudió las músicas, las danzas, las tradiciones religiosas, las instituciones sociales llegadas a Cuba desde las costas africanas. Nadie como él hizo tanto por salvar los valores primordiales de la cultura nacional. Puede asegurarse que no existe aspecto alguno -económico, social, religioso- de importancia en el proceso de integración de la cubanía que no haya sido estudiado y juzgado en sus obras”.

Así refería sobre la obra de Ortiz el etnólogo y folclorista cubano Rogelio Martínez Furé, quien lo valoró en sus funciones como jurista, arqueólogo, etnógrafo, historiador y lingüista como un hombre público, capaz de mantener en los períodos más críticos de nuestra historia republicana una actitud de rebeldía y de lucha por salvaguardar lo mejor de las tradiciones culturales cubanas frente a la mediocridad nacional y las influencias extranjeras.

En trabajos como Los negros brujos (1906), Los negros esclavos (1906), Proyecto oficial de código criminal cubano (1930), Historia de la arqueología indocubana (1922), Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (1940), El engaño de las razas (1944) y Ni racismo ni xenofobia, Ortiz entrega una muestra no solo de su maestría y del rigor en las investigaciones que desarrolló, sino también una muestra imperecedera por la cual luchó durante su vida: la causa de Cuba y el lugar en el mundo de los cubanos.

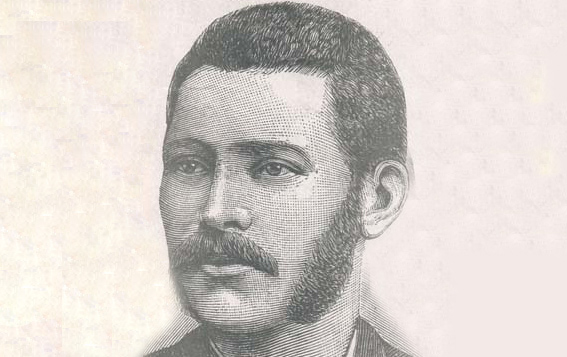

Para tal empresa hurgó en las raíces y sistematizó en horizontes hasta entonces desconocidos la amplitud de la herencia cultural presente en el mayor archipiélago de las Antillas. Ortiz siempre abogó por el mejoramiento de las condiciones del archipiélago que lo vio nacer. En Entre cubanos. Psicología tropical (1913), Furé destaca cómo este libro define la postura ideológica de Ortiz frente al estancamiento cultural y político de la recién inaugurada República, frustrada por el intervencionismo norteamericano. Así se expresaba quien nació el 16 de julio de 1881:

“(…) sépase asimismo que en sociedades sembradas de democracia como la nuestra, donde por causas varias la aristocracia mental es escasa y débil, no podrá germinar la cultura sin que todos, así los grandes del pensamiento y de la acción, como los pequeños y humildes laborantes, nos brindemos a la tarea regeneradora, nos consagremos al trabajo para roturar el virginal terruño de nuestra psicología, abrir surcos en él con firme constancia pedagógica, esparcir a todos los vientos las ideas de la vida moderna que habrán de ser siembra de esperanzas si las regamos no con el llanto estéril de los desesperados, sino con el sudor fecundante del trabajo (…)”.

Y es que Fernando nunca se quedó en el decir. Su expresión rebozaba actuar y así lo manifestó durante su existencia, bien desde su amplia producción investigativa, como en la participación en eventos, su vida política como representante a la Cámara o en la denuncia de la dictadura de Machado, el combate al racismo o su rol como colaborador o director de varias publicaciones periódicas e instituciones culturales, en las cuales se desafiaban los cánones eurocéntricos imperantes hasta entonces y se ponía en valor no solo la historia de Cuba, sino también la del mundo americano, con sus extensiones en África y el Caribe.

“Salvador Bueno llamó a Ortiz ‘maestro de Cubanía’, y como bien aclaró Argeliers León: ‘Ortiz no fue propiamente un africanista. Sus investigaciones en esta línea y sus alusiones al mundo africano fueron movidas por el interés de aclarar aspectos cubanos de origen africano’. Su labor fue fijar de manera imborrable el mestizaje consciente de la cubanía, de manera que a partir de él se pueden precisar aportes nacionales cubanos al desarrollo de la cultura universal, con la nitidez que le ofreció un hombre de ciencia, un humanista”, precisa el investigador, poeta y ensayista Virgilio López Lemus.

No resultan despreciables las consideraciones que lo sitúan como el tercer descubridor de Cuba. Sin hálitos de alabanza extrema y con una trayectoria más que fundamentada, la obra de Ortiz ha marcado el camino para una303 visión de nuestra existencia como cubanos. En conferencia leída en la Universidad de La Habana a propósito de un ciclo sobre aspectos del concepto de cubanidad (luego recogida en la Revista Bimestre Cubana como “Los factores humanos de la cubanidad”) Fernando comentaba cómo este concepto, adscrito a la cultura de Cuba es una condición del alma, un complejo de sentimientos, ideas y actitudes en los cuales no basta el hecho circunstancial de haber nacido en esta tierra: “(…) son precisas también la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser”.

En ese texto es donde Ortiz da a conocer su metáfora del ajiaco para definir el ser de la nación cubana. “Lo característico de Cuba es que, siendo ajiaco, su pueblo no es un guiso hecho, sino una constante cocedura (…) De ahí que su composición cambie y la cubanidad tenga sabor y consistencia distintos según sea catado en lo profundo o en la panza de la olla o en su boca, donde las viandas aún están crudas y burbujea el caldo claro”.

Y añade:

“La cubanía, que es conciencia, voluntad y raíz de patria, surgió primero entre las gentes aquí nacidas y crecidas, sin retorno ni retiro, con el alma arraigada en la tierra. La cubanía fue brotada desde abajo y no llovida desde arriba”.

En este aniversario de su natalicio perviven sus obras porque se sigue leyendo. Tal vez sea menester retomar el hacer desde la función de crear con la cual él vivió, más allá de los sesgos y las limitaciones frente a la tarea pendiente de Cuba y su porvenir. Sirva este fragmento del historiador y economista Julio Le Riverend en el prólogo de Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar para homenajear a uno de los cubanos más ilustres que habitó el siglo XX:

“(…) reticente frente a la hispanidad y ‘la raza’, al par que cubanísimo; cubano y ávido de lo universal; positivista confeso y sintetizador esforzado de metodologías; científico y político práctico, predicador de ideas y ejecutor de muchas de ellas; gran maestro, carente de cátedra y sin cercanos discípulos pero sembrado de ejemplos presentes en muchos de los de su tiempo; extraordinario prosista y cultivador del lenguaje popular; especialista y enciclopédico científico social; todo, así sea un minuto de su pensar y hacer, una línea de sus libros, una frase de sus discursos, contrapuntea como si en el hondón de su ser se hubiesen entrecruzado los cantos múltiples, las sonoridades contradictorias, maravillosamente integrados, de tiempos diversos y gentíos diferentes, unidos en la patria para crear y asir el futuro”.