Emilio Roig de Leuchsenring, conciencia histórica de Cuba

La Habana, que con sus plazas coloniales y calles que respira historia, encontró en Emilio Roig de Leuchsenring no solo su primer historiador oficial, sino a un defensor apasionado, cuya vida se entrelazó con la identidad nacional cubana.

Nacido el 23 de agosto de 1889, en la capital del país, en los últimos días del dominio colonial español, Roig creció entre ecos de independentismo. Su infancia estuvo marcada por visitas a campamentos mambises en compañía de su padre, quien apoyaba la causa revolucionaria, experiencia que dejó en él una huella perdurable simbolizada por la pequeña bandera cubana que llevaba prendida en su sombrero infantil.

Esta temprana inmersión en el espíritu libertario definiría su trayectoria como intelectual, comprometido con la soberanía de Cuba frente a cualquier forma de dominación extranjera.

Su formación académica comenzó en el Colegio de Belén y culminó con un doctorado en Derecho Civil y Notarial en la Universidad de La Habana en 1917, aunque su verdadera vocación siempre gravitó alrededor de la palabra escrita y la investigación histórica.

Desde muy joven, en 1905, incursionó en el periodismo con su artículo Impresiones de viaje, publicado en el Diario de la Marina, inicio de una prolífica carrera que abarcaría géneros diversos: desde el costumbrismo y el humor político hasta el ensayo histórico riguroso.

Su pluma ágil y combativa se hizo notable cuando, en 1912, ganó el primer premio en el concurso de artículos humorísticos de la revista El Fígaro con su texto ¿Se puede vivir en La Habana sin un centavo?, demostrando ya esa capacidad para entretejer observación social y crítica mordaz. Esta versatilidad literaria sería sello distintivo de su producción intelectual, que combinaba profundidad investigativa con accesibilidad para el gran público.

Roig emergió como figura central en los círculos intelectuales revolucionarios de la década de 1920, aunque siempre se mantuvo como «revolucionario esencial sin militancia partidista», según la acertada definición que recogen varias fuentes cubanas.

Su bufete se convirtió en punto de reunión del Grupo Minorista, en el que coincidió con figuras como Rubén Martínez Villena, Juan Marinello y Alejo Carpentier, tejiendo alianzas creativas entre arte y compromiso político.

Participó, activamente, en la Protesta de los Trece, en 1923, un acto de rebeldía cívica contra la corrupción del gobierno de Alfredo Zayas, y se integró a la Falange de Acción Cubana, demostrando que su activismo trascendía el plano intelectual para encarnarse en acciones concretas.

Fue cofundador de la Liga Antiimperialista junto a Carlos Baliño y Julio Antonio Mella, consolidando su postura frente a la injerencia extranjera, tema que sería eje central de su obra histórica. Jorge Mañach llegó a considerarlo el líder natural de los minoristas, el «infante terrible» que con su verbo incisivo y su ironía certera dinamitaba las complacencias de la pseudorrepública.

El primero de julio de 1935 marcó un hito fundamental en su vida y obra cuando fue designado como el primer historiador oficial de La Habana, posición desde la cual desplegaría una labor transformadora. Bajo su impulso se creó la Oficina del Historiador en 1938, institución que se convertiría en nervio central de la preservación patrimonial y la investigación histórica en Cuba.

Desde este espacio impulsó proyectos culturales perdurables: los Cuadernos de Historia Habanera que distribuía gratuitamente a escuelas, la creación del Museo de la Ciudad en 1941, y la Comisión de Monumentos Históricos. Su visión no se limitaba al pasado colonial, sino que abarcaba la totalidad de la experiencia histórica habanera, incluyendo sus tradiciones populares y manifestaciones culturales menos visibilizadas.

Organizó los primeros Congresos Nacionales de Historia en 1942, siendo electo presidente de la Sociedad de Librepensadores, y promovió el intercambio cultural con países como México, la República Dominicana y la Unión Soviética, evidenciando su concepción internacionalista del conocimiento.

La producción escrita de Roig constituye un arsenal contra la desmemoria y la manipulación histórica. Su obra magna, Historia de la Enmienda Platt: Una interpretación de la realidad cubana (1935), desmontaba minuciosamente el mecanismo de dominación neocolonial estadounidense, estableciendo conexiones entre el pasado y las problemáticas contemporáneas de la república.

Títulos posteriores como Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos (1950) y Hostilidad permanente de los Estados Unidos contra la independencia de Cuba (1960) continuaron esta línea, combatiendo lo que él llamaba el «fatal complejo de inferioridad» inculcado a los cubanos al hacerles creer que debían su libertad a la intervención norteamericana. Su antiimperialismo no era abstracto, sino fundamentado en documentos y testimonios, como cuando demostró que la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana fue ganada esencialmente por el Ejército Libertador bajo el mando de Calixto García.

Paralelamente, rescató figuras fundacionales en biografías como Máximo Gómez, el libertador de Cuba y el primer ciudadano de la República (1959) y exploró facetas controvertidas en obras como La iglesia católica y la Independencia de Cuba (1958), siempre con esa voluntad polémica que caracterizaba su talante intelectual.

José Martí ocupó un lugar central en su imaginario patriótico. Desde su ingreso en la Academia de la Historia en 1938 con el estudio Martí en España, hasta trabajos posteriores, como La revolución de Martí, 24 de febrero de 1895 (1941) y El pensamiento político de Martí (1960), Roig se dedicó a desentrañar y difundir el legado del Apóstol, especialmente, su dimensión antiimperialista.

En un gesto de enorme significación cultural, reeditaría en 1932 La Edad de Oro, precedida de su estudio Martí y los niños, acercando esta obra fundamental a las nuevas generaciones en una época en que el Estado apenas promovía la cultura nacional.

Igualmente valioso fue su rescate del ensayo Glosas al pensamiento de José Martí, de Julio Antonio Mella, que reprodujo en formato de folleto a finales de los años 30, reivindicando así el primer análisis marxista sobre el ideario martiano, cuando el nombre de Mella era silenciado por el la tiranía de Gerardo Machado.

Esta labor martiana no era mero ejercicio erudito, una herramienta para forjar conciencia nacional, pues como afirmaba Roig: “Cubanismo es antiimperialismo”, sintetizando en una frase toda una filosofía de la resistencia cultural.

Tras el triunfo revolucionario de 1959, Roig encontró reconocimiento a su lucha de décadas. Fidel Castro, en un discurso de 1960, lo llamó «verdadero maestro de nuestra historia» que había documentado «los esfuerzos de nuestra nación durante más de un siglo por ser una nación libre». El Dr. Eusebio Leal, su joven colaborador y sucesor en la Oficina del Historiador, recordaría aquellos años de aprendizaje junto al maestro ya septuagenario: «Era un aliado de la perfección y del detalle. Cuando se iba de la oficina todo quedaba hecho».

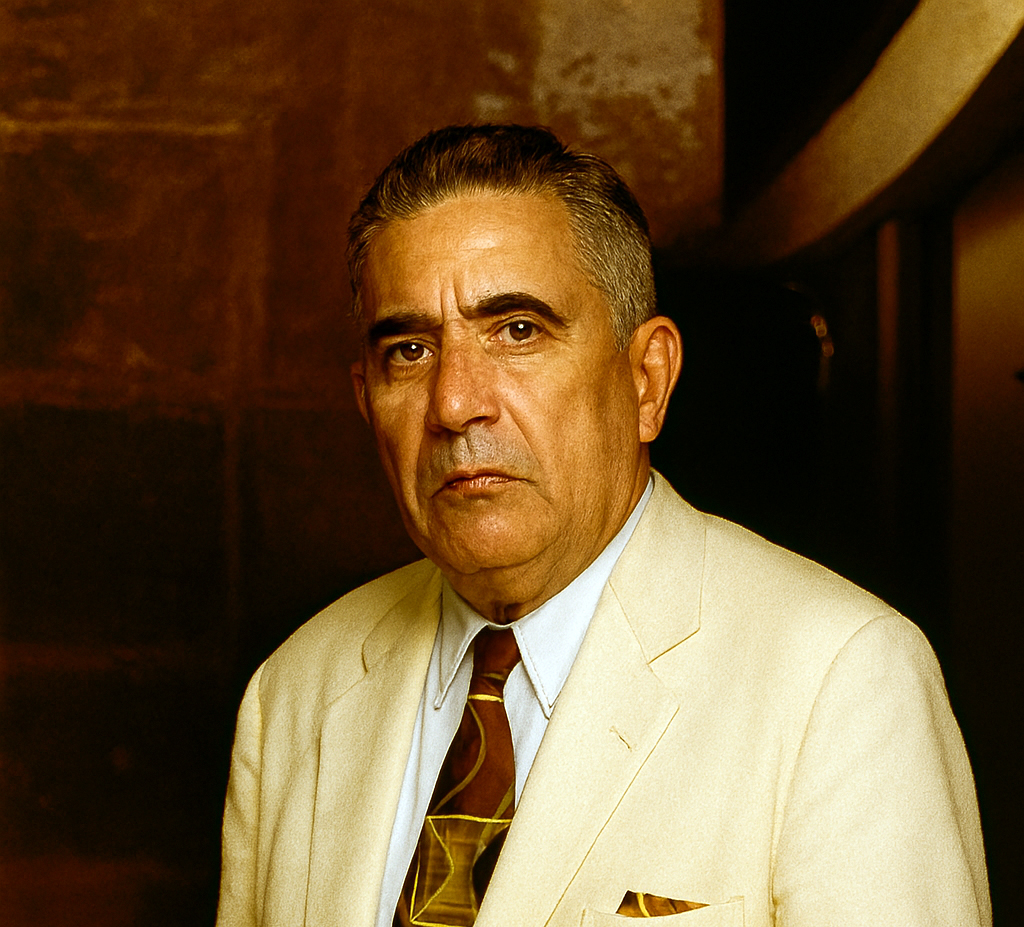

Leal, quien llegó a considerarlo su mentor fundamental («Sin Emilio Roig no existiría Eusebio Leal»), evocaba al hombre de mirada escrutadora, siempre impecablemente vestido de blanco, cuya voz fuerte se apagaría progresivamente por una enfermedad en las cuerdas vocales que le impidió hablar en sus últimos años, ironía cruel para quien había hecho de la palabra su herramienta esencial. Falleció el 8 de agosto de 1964, a pocos días de cumplir 75 años, dejando una obra que trasciende su tiempo.

El legado de Roig pervive no solo en instituciones como la cátedra que lleva su nombre en el Instituto de Historia de Cuba o el coloquio donde historiadores presentan investigaciones, sino en la conciencia histórica de la nación.

Su mayor aporte fue demostrar que la historia no es museo de antigüedades, sino campo de batalla donde se define la identidad, y que nombrar el pasado con rigor es el primer acto de soberanía. Como bien sintetizó Leal: «Hemos contribuido con un grano de arena a levantar el pedestal de su monumento», un pedestal que se alza en cada estudio serio sobre La Habana, en cada calle que recupera su nombre histórico, en cada cubano que comprende que su independencia no fue concesión, es una conquista.

A 60 años de su muerte, la ciudad que amó sigue dialogando con su obra, prueba máxima de que los historiadores, cuando son verdaderos hacedores de memoria, nunca mueren del todo.