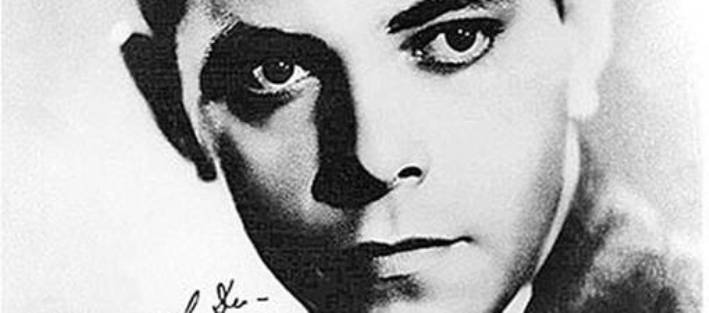

Amadeo Roldán y el pulso de la identidad nacional

En 1943 Amadeo Roldán era reconocido en los circuitos de la música experimental como uno de los creadores del género de música sinfónica para percusión. La primicia, a juicio de los historiadores, no fue suya. Estuvo precedida por la obra Ionisation del compositor francés Edgard Varèse. Al momento de componer sus Rítmicas V y VI, Roldán no conocía la obra del europeo. A juicio de varios autores, aun en la actualidad esas obras no han ocupado el lugar que merecen en el ámbito internacional.

Las piezas de Roldán, como afirman los especialistas, integran cualidades polirrítmicas, frescura y energía vital, tanto en la música como en los instrumentos utilizados de origen afrocubano en dos obras cortas que, no obstante ser pequeñas en términos de duración, son gigantes en su alcance y relevancia de las ideas originales.

“(…) estas dos breves piezas del destacado compositor mulato, compuestas para un conjunto sinfónico de once percusionistas, presionan los límites de lo que se entendía por música ꞋcultaꞋ o ꞋeruditaꞋ en 1930, durante una época de profundas luchas políticas y raciales. La irrupción allí de la percusión popular suscitaba tensiones sobre el papel de la raza y el racismo en la formación de la cultura nacional cubana. Su intensidad no pasó inadvertida en Cuba, donde la obra de Roldán había desencadenado importantes debates sobre los ꞋauténticosꞋ contenidos de la música nacional y su relación con la experimentación desde el estreno de la Obertura sobre temas cubanos en 1926”, apuntó el catedrático Julio Ramos.

Tal disyuntiva, retomada en 1943 tras la interpretación de esas obras por el compositor John Cage y luego con su estreno en La Habana hacia 1960 por Argeliers León, retratan uno de los aportes más significativos a la música de concierto en el siglo XX. La irrupción de la percusión y de instrumentos tradicionales en la escena de la música culta no se hizo, como pudiera suponerse en primera instancia, de forma artificial o decorativa. Roldán dialogó con la cimiente de ritmos tradicionales en Cuba para llevarlos a un conjunto en el cual éstos no se agotaron por la suma de sus partes, pues se reinventaron con la premisa de la experimentación como método y no como fin en sí mismo.

“Entre los aportes más destacados al escenario de la música de concierto latinoamericano, entre 1920 y 1940, con Roldán, Caturla, Chávez, Revueltas y Villa-Lobos como principales figuras, tenemos que hay un nuevo planteamiento conceptual en lo que se refiere al proceso de creación, basado en la utilización consciente de elementos folclóricos que pretende encontrar una nueva identidad musical, así como también un nuevo planteamiento tímbrico al incorporar a los tradicionales instrumentos europeos los propios de la cultura popular latinoamericana, y asentar así las bases para un posterior desarrollo de la música culta en el nuevo continente”, afirmó el investigador Lester Rodríguez.

Para Julio Ramos, la quinta y sexta de las Rítmicas nacen tras la desarticulación de la estructura musical, el cuestionamiento de la posibilidad de una resolución superior y la elaboración de mecanismos formales y discursivos para la integración de los elementos del conjunto en el marco reconocido del sentido social. “Es indudable que Roldán comienza a desdibujar los límites de lo musical, las garantías de su inteligibilidad en sus obras más radicales, cuando expone o abre la forma a la sobrecarga percusiva; pero, al mismo tiempo, no cesa de reestablecer estrategias musicales de reintegración formal, modos de contener musicalmente la tendencia a la dispersión sonora”, explicó.

Julio Ramos valora que las piezas marcaron una nueva etapa en la historia musical, en sentido general, y de forma particular plantearon un arte netamente americano, nacional, con elementos presentes en nuestras culturas, lo cual, a su vez, ofreció los elementos necesarios para componer de una manera atrevida y arriesgada.

“Amadeo Roldán logró plasmar en su obra la importancia de los ritmos e instrumentos nacionales. Las Rítmicas V y VI (…) constituyen un resumen de su labor investigativa al respecto. El análisis de documentos de la época permite percibir que el estreno de las cuatro primeras Rítmicas fue significativo en los planos nacional e internacional por el poder expresivo y de síntesis que las une estilísticamente. Las Rítmicas V y VI (…) muestran el profundo estudio de las posibilidades tímbricas de los instrumentos típicos de percusión, realizado por Amadeo Roldán, así como la inclusión de estos en sus composiciones sinfónicas, gracias a lo que se logró la divulgación de su importancia y el rápido reconocimiento e internacionalización de su uso”, afirmó el percuionista y musicólogo Dr. Lino Neira.

Roldán escribió otras piezas memorables. Tres pequeños poemas (1926), el ballet La Rebambaramba (1928) y El Milagro de Anaquillé (1929) precedieron a las Rítmicas. Las contribuciones de estas últimas, no obstante, trascienden el ámbito académico y se insertan, por méritos propios, en el tejido identitario de ese continente musical llamado Cuba.