El origen de la intencionalidad en la iconografía martiana

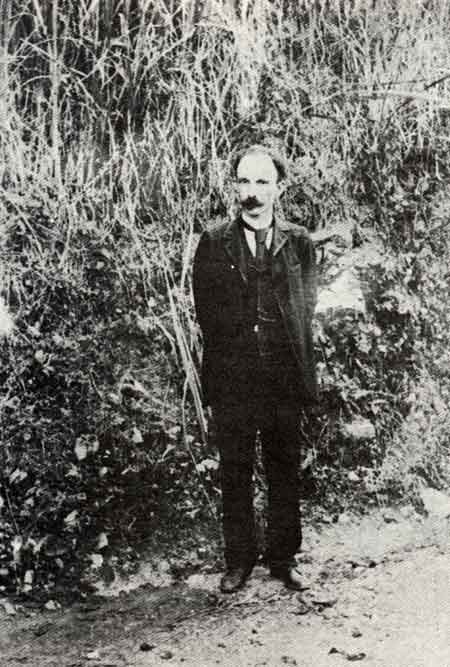

Las imágenes del Apóstol de la Independencia de Cuba, habida cuenta de su presencia y significación, constituyen también un testimonio y una parte integral de su obra. En ellas, existen fotografías con un valor documental adscrito a su biografía, rango en el cual pueden inscribirse todas las imágenes si no fuera por el perentorio matiz de hacer ver, mediante el testimonio visual, la transfiguración de un mensaje ulterior, esbozado en la misma fotografía y a raíz del cual cobra otra trascendencia la imagen.

Para varios estudiosos, el inicio de esa práctica en la vida de José Martí fue el retrato del presidio de La Habana en 1870. Como apunta el investigador Ottmar Ette:

“Muestra al joven Martí en traje de presidiario, con la cabeza rapada, un sombrero en la mano y un grillete enorme sujeto al pie que destaca bien su condición de prisionero (…) Martí apoya su brazo izquierdo sobre una columna dórica, requisito convencional pero quizá demasiado voluminoso como para traerlo del atelier del fotógrafo sólo para este retrato. En medio de la prisión, en medio de un espacio al que lo había condenado la administración española en Cuba, el joven Martí se nos presenta pues en una pose cuya convencionalidad se vuelve emocionante y llamativa por la tensión existente entre las convenciones iconográficas de una sociedad que acababa de sentenciar a seis años de presidio político a un joven rebelde (…)”.

En la dedicatoria de la foto a la madre, Martí ofrece consuelo por la situación. Las inscripciones llevan la brigada y el número de presidiario que tenía, así como un poema escrito en el dorso: “Mírame, madre, y por tu amor no llores:/ Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, / Tu mártir corazón llené de espinas, / Piensa que nacen entre espinas flores”. En él queda manifiesta una identificación total de la imagen, el protagonista de los infortunios y el mismo poema, de tal suerte que ya desde temprana edad asistimos a una evidencia de su madurez y resolución. Desde el ámbito más íntimo y duradero, empero, dicha configuración no pervierte su humanidad, sino que la refuerza con imágenes comunes de sacrificio en función del deber.

Con misma fecha (28 de agosto de 1870), Martí envió una copia de la imagen a Fermín Valdés Domínguez, quien estaba encerrado en La Cabaña. En la dedicatoria se leía: “Hermano de dolor- no mires nunca / En mí al esclavo que cobarde llora; – / Ve la imagen robusta de mi alma / Y la página bella de mi historia”.

En ambos mensajes se imbrica la acción de entrega, el desinterés de lo personal por una causa mayor que, no obstante, su configuración idiosincrática y sacralizadora, nunca constituyó un recurso literario al vuelo, sino la manifestación de la causa a la cual dedicó toda su existencia. Quedan de ese modo unidos los mensajes, la imagen y la acción de Martí en un conjunto único e indivisible. Al decir de Ette: “(…) la emocionalidad biográfica se inserta en un contexto más vasto, integrando el momento actual y transitorio en la perspectiva existencial de una vida entera”. Para él la fotografía revela la ruptura que separa al artefacto de la existencia: descubre su carácter de representación. En ella la pose destruye la ilusión del espectador de asistir a un fragmento de la realidad: “(…) contagia hasta el grillete con sus eslabones gigantescos, introduciendo en general lo que bien podríamos llamar no sólo la dramaticidad sino también la ‘teatralidad’ de este retrato”.

Por ello no sorprenden las reinterpretaciones del retrato, bien sin la columna o situándolo en las Canteras de San Lázaro. Cualquiera sea el caso, a nivel discursivo con esta imagen asistimos a una representatividad consciente en la iconografía martiana.

Desde entonces, habida cuenta de leves variaciones, las imágenes del Maestro configurarían una unidad con su protagonista y su actividad ulterior. Tras esa experiencia poco tiempo después sucedió el exilio. En una obra como El presidio político en Cuba encontramos una muestra de ese trabajo en función del vencimiento del odio, en la puesta en valor de la trascendencia de la vida humana.