Un telón que se abre: 128 años de la primera proyección cinematográfica en Cuba

El 24 de enero de 1897, la maravilla del siglo llegó a La Habana. Un puñado de cortos mudos, proyectados en un local del Prado, marcaron el inicio de una de las cinematografías más vibrantes y complejas de América Latina.

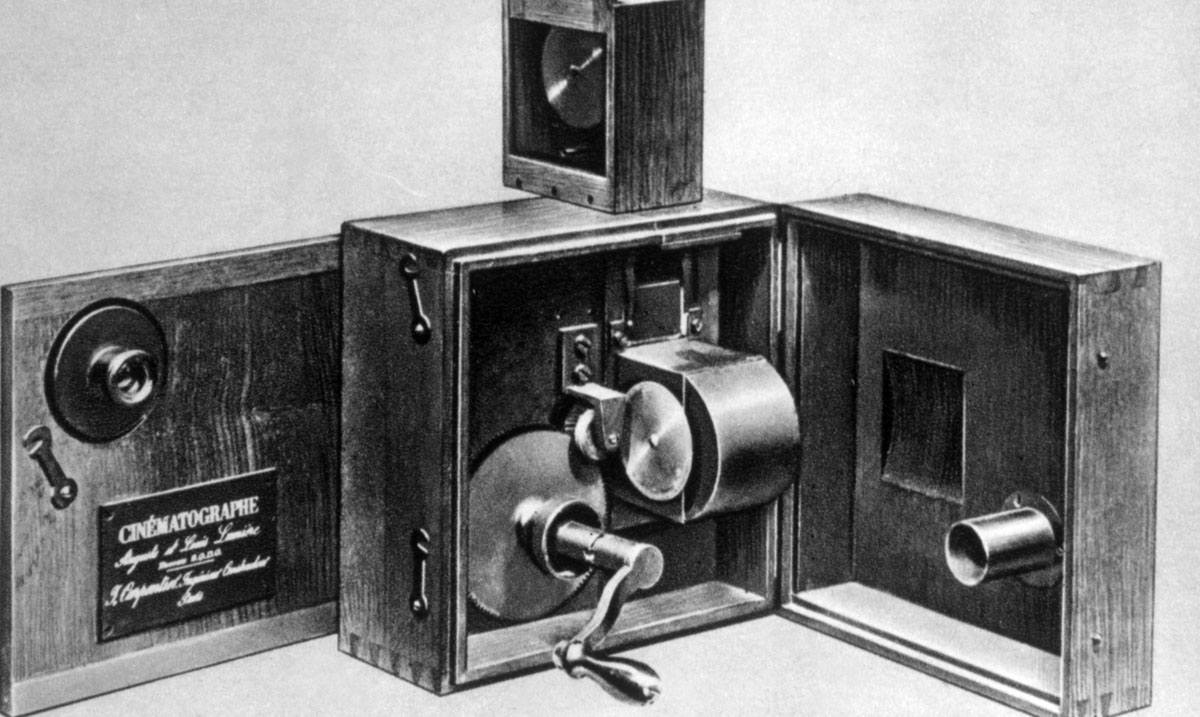

El 15 de enero de 1897 atracó en el puerto de La Habana el vapor Lafayette procedente de Veracruz. A bordo, entre los pasajeros impacientes por desembarcar, se encontraba el francés Gabriel Veyre, un comisionado de los hermanos Lumière. Nueve días después, el domingo 24 de enero, en un estrecho local del número 126 del Paseo del Prado, entre San Rafael y San José, la magia del cinematógrafo cobró vida por primera vez ante los ojos del público cubano.

Esta efímera función —con entradas a 50 centavos para adultos y 20 para niños y militares— inauguró no solo un espectáculo, sino una nueva forma de ver y contar la isla. Desde aquella sábana humedecida que sirvió de pantalla hasta las complejas narrativas contemporáneas, el cine cubano ha sido un testigo excepcional de su tiempo, un espejo de conflictos, transformaciones y sueños.

El contexto en que el cine llegó a Cuba no podía ser más dramático. Cuba se encontraba inmersa en su segunda guerra de independencia contra España. A pesar del conflicto, o quizás precisamente por la necesidad de evasión, la novedad técnica causó sensación. Según el testimonio del historiador Emilio Roig de Leuchsenring, el improvisado local, largo y estrecho, albergó una pantalla hecha con una sábana que se rociaba con agua antes de cada proyección.

En el programa de aquella velada inaugural, a cargo de Veyre, había una selección de los cortometrajes que ya maravillaban al mundo. Aunque las fuentes históricas varían en los títulos exactos, entre las vistas que se proyectaron se encontraron La llegada del tren, El regador y el muchacho, Jugadores de cartas y El sombrero cómico. El público habanero, entre exclamaciones de “¡bravo!” dirigidas tanto a los Lumière como al propio Veyre, aplaudió con tal delirio que algunas de las vistas tuvieron que repetirse.

La prensa de la época capturó la fascinación. En el periódico El Fígaro, una crónica anónima describía cómo el cinematógrafo transportaba a los espectadores a una estación a recibir a los amigos que llegan, o a admirar la destreza de unos obreros que derrumban un muro. El periodista Francisco Hermida, en La Unión Constitucional, destacó la función como el único pasatiempo instructivo, público y diario de la vida habanera.

Apenas dos semanas después, el 7 de febrero de 1897, Veyre capturó la que es considerada la primera filmación realizada en suelo cubano: Simulacro de incendio, un breve documental sobre los bomberos de La Habana. Este hecho, casi anecdótico, simbolizó el paso inmediato de Cuba de ser un mero escenario de consumo a convertirse en un espacio de creación cinematográfica.

El cine se expandió rápidamente por el archipiélago, aunque su difusión estuvo ligada a circunstancias históricas complejas. En Holguín, por ejemplo, la primera proyección se realizó casi dos años después, el 25 de noviembre de 1898, y estuvo organizada por las tropas estadounidenses de ocupación en un local de La Periquera. Este dato no es trivial: marca el inicio de una influencia cultural y comercial norteamericana que se haría abrumadora en las décadas siguientes.

A la sombra de esta influencia, el cine cubano comenzó a desarrollar sus propios rasgos. Surgieron los primeros teatros-cine y, con ellos, una incipiente producción local que, en sus primeras décadas, se caracterizó por el melodrama y las adaptaciones literarias.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó un punto de quiebre radical para la cultura en Cuba, y el cine no fue la excepción. En marzo de ese año, mediante la Ley No. 169, se fundó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), el primer organismo cultural creado por el nuevo gobierno.

El Icaic tenía un propósito claro y doble: descolonizar el gusto del público cubano, históricamente dominado por el cine norteamericano, y construir una cinematografía nacional que fuera testigo y actor de las transformaciones sociales. Bajo su amparo, el cine dejó de ser un mero entretenimiento para asumir, en palabras del cineasta Tomás Gutiérrez Alea, una función social.

El período comprendido entre 1959 y finales de los años sesenta es ampliamente reconocido como la Época de Oro del cine cubano. Fue una etapa de efervescencia creativa, influenciada por corrientes como el neorrealismo italiano y el Cinema Novo brasileño, que produjo obras fundamentales como Lucía (1968) de Humberto Solás, Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea, considerada una de las mejores películas iberoamericanas de todos los tiempos, y De cierta manera (1974) de Sara Gómez, una lúcida crítica al machismo y al racismo.

El cine cubano asumió, de manera explícita y otras de forma combativa, la tarea de reflejar y cuestionar las estructuras sociales. Uno de sus temas recurrentes fue la emancipación de la mujer y la crítica al machismo.

Películas como Retrato de Teresa (1979) de Pastor Vega se convirtieron en hitos culturales. La cinta mostraba la lucha de una mujer por conciliar su vida laboral y revolucionaria con las demandas de un hogar dominado por un marido machista. Sin embargo, análisis posteriores desde una perspectiva de género han señalado que, aunque su discurso textual era progresista, su lenguaje visual y sus soluciones dramáticas a menudo reproducían inconscientemente el mismo orden patriarcal que pretendía criticar.

Un salto cualitativo en la representación de la diversidad llegó con Fresa y Chocolate (1993) de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Esta película, la primera cubana nominada al Óscar, abordó con sensibilidad y valentía la intolerancia hacia la homosexualidad y la amistad improbable entre un joven comunista y un intelectual gay. La cinta removió los cimientos de una representación cinematográfica en el cual el protagonista macho heterosexual había sido la norma.

A pesar de los temas progresistas, el acceso de las mujeres a la dirección en el cine cubano ha sido históricamente limitado. Desde los inicios, el cine fue un predio masculino. Solo nueve realizadoras han logrado dirigir un largometraje de ficción en la historia de Cuba, y ninguna ha dirigido un segundo.

En las últimas décadas, el cine cubano ha enfrentado desafíos monumentales. La industria se encuentra en una encrucijada compleja, tratando de preservar la riqueza de su legado mientras navega por las presiones del mercado y las limitaciones materiales. A pesar de esto, sigue produciendo obras que buscan dialogar con la realidad contemporánea de Cuba, manteniendo vivo el espíritu de aquel invento que, hace 128 años, hizo exclamar “¡bravo!” a un público habanero que vislumbró, en el movimiento de una imagen proyectada, una nueva forma de contar su propia historia.

Desde la sábana humedecida del Prado hasta las pantallas digitales del siglo XXI, el cine cubano ha sido mucho más que un espectáculo. Ha sido testigo, un crítico social, un constructor de mitos y un espacio de debate sobre lo que significa ser cubano. Su historia, llena de luces y sombras, es en sí misma el mejor retrato de la compleja y apasionante nación que lo vio nacer.