Cirilo Villaverde y los entresijos de la identidad

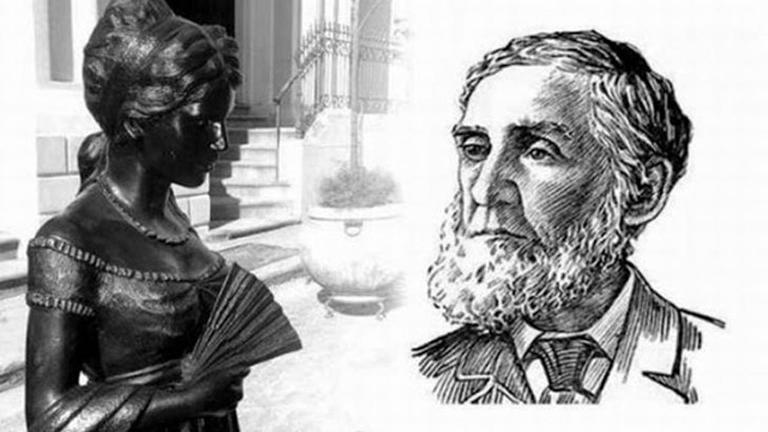

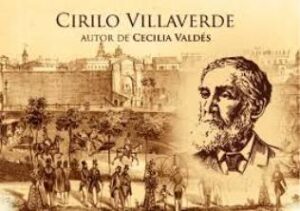

Cuando hacia 1839 Cirilo Villaverde escribió la primera parte de Cecilia Valdés, el escritor cubano no iba en búsqueda de los objetivos ulteriores en los cuales incursionó su obra. La edición definitiva, corregida, editada y ajustada por él con la industriosa colaboración de su esposa, se dio a conocer en 1884. Para entonces y sin lugar a dudas, Cecilia Valdés o la Loma del Ángel quedó en la historia de la literatura cubana como una de las obras más representativas del período decimonónico en Cuba.

Tal indicativo, por una parte, estriba en el portento de la obra en sí, en sus contribuciones y el método único, y por el cual Villaverde logró un óleo viviente, aunque mejorable. Asimismo, en esa consecución incidió también el contenido del trabajo, ampliamente influenciado por las vivencias, testimonios y apuntes en los cuales trabajó su autor, así como por la configuración de una conciencia nacional y el crecimiento de un sentido de pertenencia que, visto desde la distancia, ya traducía, incorporaba y racionalizaba el quehacer del criollo en esta tierra del Caribe como suya.

El paréntesis temporal entre una edición y la otra fue decisivo en la vida de Villaverde. En el período militó en la causa defendida por Narciso López y otros connacionales, y a causa de ello fue detenido y condenado a muerte, logró salir al exilio y militó de forma constante por la causa de la nación ante la situación colonial existente en ella.

Precisamente en los Estados Unidos atestiguó tal respuesta, participó en publicaciones como La Verdad y El Independiente, así como en círculos de emigrados cubanos. En tales condiciones las convicciones del escritor maduraron y se fortalecieron las ansias de libertad para la tierra añorada y en la que no podía estar.

Periodista, traductor y pedagogo fueron algunas de las profesiones asumidas por Villaverde en el exilio. La teclas destacadas por sobre otras y que brillaron con luz propia fueron aquellas relacionadas con el esfuerzo personal y la militancia. Ambas tradujeron la labor de la escritura para la consecución de Cecilia Valdés, ya no solo en su representación realista de la sociedad, en la superación de los moldes románticos o la denuncia de la esclavitud.

Cirilo tuvo un gran mérito, tal vez sin proponérselo, al distinguir la esencia en un cuadro abarcado de Cuba a inicios del siglo XIX. La novela, construida sobre los caracteres y la unión de múltiples actores, no es perfecta: no llegamos, por tiempo quizá, a dilucidar la subjetividad y motivaciones ulteriores de sus personajes. El realce de la descripción y el número de eventos nos privan de tal oportunidad. No obstante ello, en Cecilia Valdés asistimos a la reapertura de una mirada atenta sobre su patria, a la redención incólume de aquello que se percibía como cubano, así como de sus motivaciones e intereses.

Tal condición no es extraña a la vida de un filántropo reformista como Villaverde, mas no por ello resulta menos destacado su entrega para con Cuba. En esa imagen prioritaria de vida estuvo el amor a la tierra que lo vio nacer, por sobre todas las cosas, y en la cual pidió ser enterrado.

Con motivo de su partida física, José Martí refería sobre él:

“De su vida larga y tenaz de patriota entero y escritor útil, ha entrado en la muerte, que para él ha de ser el premio merecido, el anciano que dio a Cuba su sangre, nunca arrepentida, y una inolvidable novela (…) ni cuando en las oscuras mañanas de invierno iba puntual, muy hundido ya el cuerpo, a su servidumbre de trabajador, allá en la mesa penosa de El Espejo, se vio a Cirilo Villaverde tan meritorio y fogoso y digno de verdadera admiración, como una noche de New York, de mortal frío, en que, recién vencida, en un ensayo descompuesto, la idea de la independencia de su patria, con sus manos de setenta años recibía afanoso, en la puerta de un triste salón, a los hombres enteros, capaces de lealtad en la desdicha, que a su voz iban a buscar manera de reanudar la lucha inmortal que en los yerros inevitables y útiles aprende lo que ha de contar o de descontar, para poner al fin, sobre la colonia que ciega a los hombres y los pudre, la república que los desata y los levanta. ¡Y qué manso contraste el de la blandura de sus gestos con el azote y rebeldía de su palabra!”