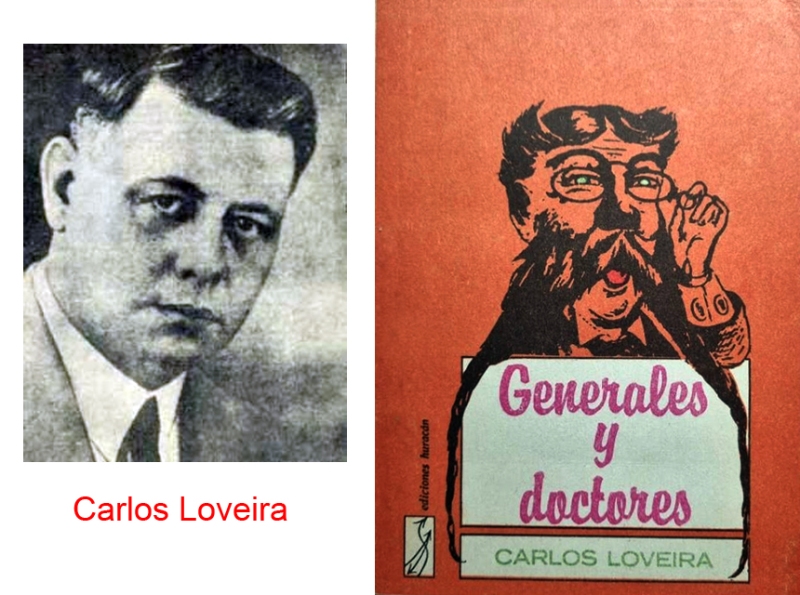

Carlos Loveira, relevante exponente de la literatura de habla hispana

Carlos Loveira Chirino resulta uno de los más relevantes exponentes de la literatura cubana del siglo XX, además de un destacado patriota y crítico social.

Su infancia fue difícil, pues su padre murió cuando él contaba apenas con tres años y a los nueve quedó huérfano de madre. Loveira nació en el poblado de Encrucijada, en la actual provincia de Villa Clara, el 21 de marzo de 1882.

Al fallecer su padre se trasladó con su madre hacia la ciudad de Matanzas, donde ella trabajó como cocinera de una familia acomodada que en 1895 emigró a Nueva York llevándose al pequeño huérfano. En esa ciudad trabajó como mozo de hotel y vendedor ambulante de frutas y dulces, llegando a dominar con soltura el idioma inglés.

No obstante su desafortunada infancia, logró un espacio en la cultura, dejando profunda huella en las letras hispanoamericanas, como narrador y periodista, con su obra forjada en la compleja época de la transición de la Cuba colonial a la república mediatizada, a partir de sus experiencias personales y del contexto social y político que lo rodeaba.

A través de su trayectoria literaria, Loveira abordó temas como la identidad nacional, el destino del individuo en un entorno cambiante y las tensiones entre tradición y modernidad. Su prosa se caracteriza por una rica sensorialidad, donde los paisajes cubanos cobran vida y el lector es transportado a las calles y plazas de La Habana, impregnadas de un aire nostálgico y melancólico.

Entre sus obras más relevantes se encuentran, Juan Criollo, una novela emblemática que retrata la vida de un joven en la Habana y sus luchas; Generales y doctores, que critica la política y la clase alta cubana y Los Ciegos, la historia de un grupo de personas que, después de quedar ciegos, deben aprender a sobrevivir en un mundo sin luz.

Se incluyen además La última lección, que refleja la vida y las experiencias de la Cuba de principios del siglo XX, abordando temas como la lucha de clases, la corrupción y la identidad nacional y Los inmorales, que ofrece una crítica social sobre la corrupción y la hipocresía en la sociedad cubana de principios de la segunda centuria. Estas novelas son cruciales para comprender la literatura cubana y la historia social del país.

El estilo de Loveira es un crisol de influencias literarias que van desde el modernismo hasta el vanguardismo, lo que le permite experimentar con el lenguaje y la estructura de sus relatos. La musicalidad de su prosa y su habilidad para retratar la psicología de sus personajes le confieren una profundidad que impacta al lector.

Loveira se destacó también como periodista, contribuyendo a la prensa cubana de la época, donde expuso sus ideas y reflexiones sobre la coyuntura política y social de la nación. Su compromiso con la crítica social lo posicionó como una voz autorizada en los debates de su tiempo.

Su credo político lo había llevado a la manigua redentora durante la última etapa de las guerras de independencia, donde prestó sus servicios en un hospital de sangre. Al terminar la guerra, con el grado de subteniente, pertenecía a las tropas del general Javier de la Vega y Basulto, que luchaban en Camagüey.

Tras la contienda debió trabajar como obrero ferroviario (retranquero, guardaequipajes, conductor de trenes de cañas, maquinista y jefe de trabajos de construcción), labores que desempeñó también en la construcción del canal de Panamá, en Ecuador y en Costa Rica, lugares donde residió durante algún tiempo.

Ya en Cuba, a partir de 1908, laboró en los ferrocarriles de Camagüey. Simultaneó esas tareas con las funciones de dirigente sindical, organizando, en 1910, la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarriles y fundó el periódico obrero El Ferrocarrilero. Ante el fracaso de la Liga, se trasladó a Sagua la Grande, en la entonces provincia de Las Villas, donde reinició sus labores sindicalistas.

Tras desarrollar otras múltiples funciones, incluso en el extranjero, Carlos Loveira falleció en La Habana el 26 de noviembre de 1928, dejando una trascendental obra que lo ubica en una posición descollante en el vasto panorama de la literatura en español, con el poder de evocar emociones y despertar el interés por la identidad cultural de su país, y una significativa historia que lo marca como un hombre de su tiempo.