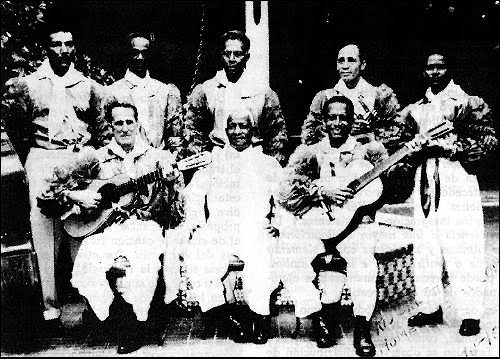

Ignacio Piñeiro y el Septeto Nacional: la tradición imperecedera del son

Identidad e historia aparecen entrelazadas en la vida de Ignacio Piñeiro como sumos puntales de improvisación y originalidad. A contrapelo de un aprendizaje autodidacta, las enseñanzas aprehendidas en el barrio de Pueblo Nuevo se complementaron con la maestría de uno de los exponentes más excelsos en la historia de la música cubana.

“Tenía unos diez años cuando empecé a hacer mis primeras composiciones. Por aquella época, en el barrio de Pueblo Nuevo, donde crecí y estudié, existían distintos cabildos africanos. Por consiguiente, las costumbres de los muchachos que estábamos unidos a ellos y les hacíamos los mandados, consistieron en adquirir su estilo musical. Y aprendimos muchos de sus cantos”, expresó Ignacio.

Ya con una trayectoria sólida en la interpretación y composición de temas, en 1926 fundó el Sexteto de Occidente, junto a María Teresa Vera. Al año siguiente creó el Sexteto Nacional y más tarde incorporó al trompetista Lázaro Herrera en un ejercicio que amplió las posibilidades expresivas de la agrupación, conformada como un septeto a la postre.

“Precisamente en las agrupaciones de son que consideramos ‘clásicas’ (…) no hay una sola voz ni un solo instrumento del que se pueda prescindir sin afectar la concepción polirrítmica general que hace del son ese milagro de equilibrio y síntesis (euro-afro-cubano) que le otorga su carácter específico”, refirió el investigador Leonardo Acosta.

Piñeiro se retiró del Septeto Nacional en 1935 y retoma su participación en él hacia 1954. Tras su partida física, el conjunto homenajeó la memoria del Poeta del Son, título que le fue otorgado en 1928 como reconocimiento de sus contribuciones en el panorama musical.

Para la investigadora Miriam Villa un aspecto destacado en la creación de Ignacio es el relacionado con las temáticas de sus trabajos: “(…) éstos se muestran a partir de una diversificación con mayor alcance en relación con sus contemporáneos. Su obra puede dividirse en múltiples temas entre los se encuentran el amor, la patria, la reflexión filosófica, la política, lo bucólico, lo infantil, expresados en diversidad de formas: satírica, apologética, humorística y con mayor profundidad que en la producción sonera que le antecedió e incluso con la que compartió”.

Dichos acercamientos moldearon el repertorio del Septeto Nacional, arraigado en el son como una expresión clásica como un modelo de referencia. En ese contexto, resaltan los apuntes del Doctor en Ciencias, Ricardo Oropesa:

“(…) sintetizó con fisonomía propia el son cubano, condimentándolo con la mezcla folclórica de origen africano y español, en la que la música de origen congo y del calabar le influyeron para crear los cantos de “Clave Abakuá” y estilizar el guaguancó, al incorporarle poesía y la estructura melódico-rítmica criolla de los estratos sociales más humildes en donde se desarrolló. Estos elementos le permitieron trasformar los orfeones de clave, gigantescos coros populares, en coros de guaguancó (…) Esta fórmula le serviría para introducirla al son y cristalizar así un largo proceso de evolución y creación que dio como resultado el son habanero, conocido hasta nuestros días por esa carga de guaguancó que lo hace bailable”.

Tal condición no es irreductible a Piñeiro. Varios genios han logrado cotas notables en otras circunstancias. Ignacio, sin embargo, imbuyó de personalidad sus trabajos, consolidó las tradiciones a su alrededor y estableció un molde que continúa siendo motivo de referencias y apuntes, en cuyo seno el epíteto de cubano permanece como seña de identidad nacional. Ello, por consiguiente, también se extiende al Septeto y a la multitud de reconocimientos y distinciones obtenidas a lo largo del tiempo.

El Poeta del Son expresó que ese género es lo más sublime para el alma divertir. Un recorrido por su extensa producción musical confirma esa afirmación, desde Suavecito y Échale salsita hasta Alma güajira o En una lejana campiña. “Es su naturaleza bohemia, itinerante y criolla que lo hace tan tradicional, cadencioso y eterno, y capaz de expresarse a través de novedosos ambientes, sonoridades y épocas”, refirió el Portal de la Radio Cubana.

Un clásico no es inamovible. Tal condición permite el disfrute de su contenido en diferentes momentos y por diversas generaciones. El gran logro de Piñeiro y el Septeto Nacional es precisamente ése, el de revelarnos una y otra vez el valor de composiciones atemporales en la gran familia del son cubano.