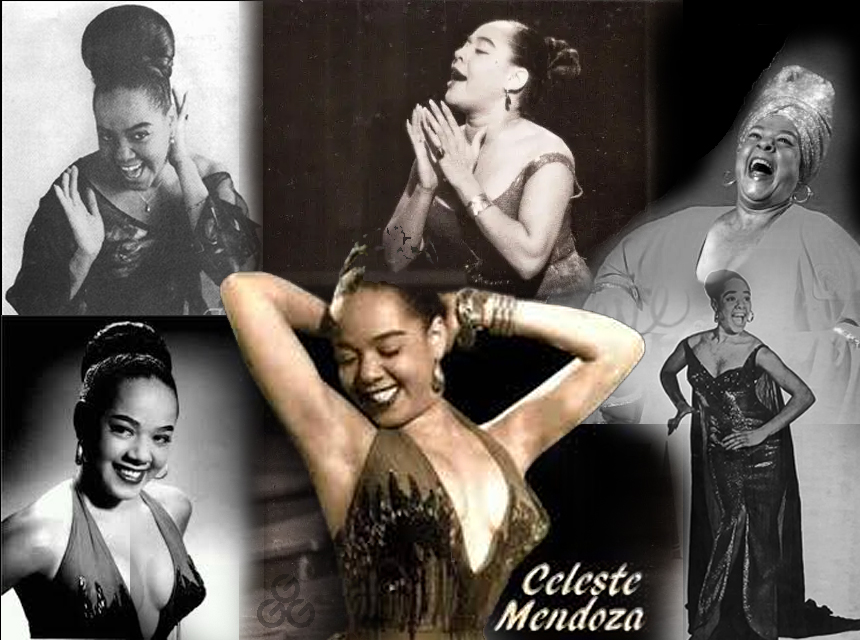

Celeste Mendoza y la distinción de la medianía

Celeste Mendoza nació en Santiago de Cuba un día como hoy, 6 de abril, en el 1930. Desde el barrio de Los Hoyos se trasladó con su familia a La Habana a los 13 años, edad en la cual se daría a conocer en un programa de radio para aficionados donde interpretó con excelencia El marañón, del compositor Julio Cuevas.

Inició su carrera profesional como bailarina y estuvo en varios espectáculos del Cabaret Tropicana, donde interpretó varias funciones con la coreografía de “Rodney” Neyras. Concluyendo la década de 1950 había firmado con Gema Records y realizó varias grabaciones junto a la orquesta de Bebo Valdés y con la de Ernesto Duarte Brito.

También realizó una gira internacional y estuvo junto a la Orquesta Aragón y Los Zafiros en el teatro Olympia, de París, durante la serie Gran Music Hall de Cuba. Hacia los 80 actuó en festivales y realizó grabaciones con el conjunto Sierra Maestra y otras agrupaciones.

Las dotes naturales, afianzadas en su figura y en la personalísima forma de interpretar y hacerse grande en cada función pronto la situaron en un lugar destacado en el mundo del espectáculo en Cuba. Tal condición le permitió, asimismo, ocupar un lugar como una de las intérpretes más destacadas en el guaguancó, género mayormente dominado por hombres en aquel entonces y en el cual Celeste marcó, con todo el universo de su vida y condiciones artísticas, una impresión que continúa resonando ante el paso del tiempo.

De tal suerte muchos recuerdan sus interpretaciones en temas como En la cumbre, Que me castigue Dios, Papá Oggún, Fiesta brava, Sobre una tumba una rumba, Échale salsita, Ladrón de gallinas, Bemba colorá, Nena, Quién, Veinte años, Soy tan feliz y Te agradezco el consejo. Su destreza en el manejo del propio guaguancó y la guaracha, así como la interpretación de otros géneros (en especial el bolero) en un conjunto enriquecido por elementos de la rumba y el mambo, esgrimieron una orquestación de sumo interés y consonancia.

No era Celeste quietud y calma, sino un torbellino de emociones, pasiones y sentimientos ante el cual nadie quedaba indiferente. El dominio que tenía del escenario, allende a las consideraciones esgrimidas en el momento, era una de sus señas características. Ello, junto a su carácter, dotaron al guaguancó de una presencia femenina indiscutida, si bien a veces se olvida la impronta de su creadora.

“Rita Montaner me vio actuar y dijo ¡al fin veo una estrella verdadera, es la Reina del Guaguancó! Rita era muy exigente, no acostumbraba a regalar halagos. Quizá le llamó la atención mi amor a esa música, y a la forma de expresarla. Eso, que no te quepa dudas, es como una fuerza superior”, manifestó Celeste en deferencia al título con el cual Montaner la había calificado.

En su obra, al decir del periodista Oni Acosta, se bifurcan varias interrogantes en caminos opuestos. Uno de ellos está en el precio pagado por aquellos artistas que permanecieron en Cuba tras 1959, con un mercado internacional amañado por prohibiciones para favorecer a quienes la industria necesitaba posicionar en el incipiente mercado cubano, pero sin Cuba, explica Acosta, y añade: “¿Qué hubiera pasado si Celeste, con su hondura y talento rumbero, hubiera podido grabar con Fania u otro sello disquero? ¿Qué fenómeno musical hubiera provocado el apreciar a aquella mestiza desbordante de música en grandes circuitos como Metropolitan Opera House, o quizás Broadway? Nunca lo sabremos, solo puedo apelar a una nostálgica imagen, pero si tenemos en cuenta la edulcoración musical de moda en la Cuba republicana ─que causó no pocos estragos además de imposiciones y clichés─ no sería difícil imaginársela en un cénit virtuoso y merecido”.

En función de esa presunción y merecimiento, también juegan un rol necesario el rescate de su memoria y de sus interpretaciones, de su vida toda en un esbozo que supere los elementos biográficos para hallar en la contextualización de su existencia los hálitos que la hicieron y la hacen grande. Eso todavía está pendiente.